義肢装具を製作する際に利用できる制度がいくつかあります。どの制度を利用できるのかは個々によりますが、基本的には加入している保険制度を利用するのか福祉制度を利用するのかに分かれます。保険制度を利用する義肢装具を『治療用装具』、福祉制度を利用する義肢装具を『更生用装具(または補装具)』と呼びます。

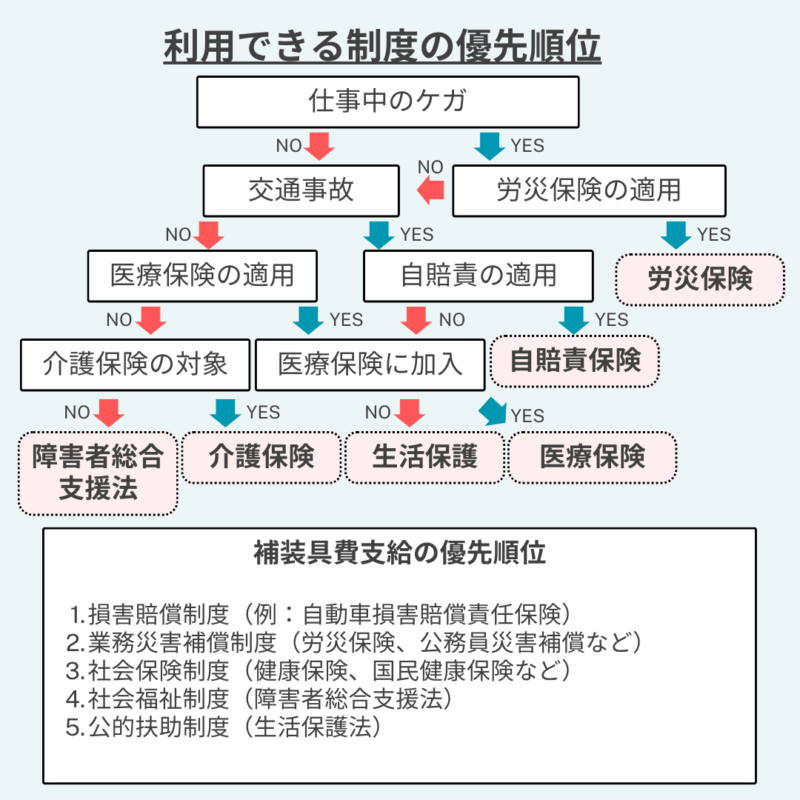

利用できる制度には優先順位があります

義肢装具を製作する際、利用できる制度には優先順位があり、障害者総合支援法による補装具費支給は他方優先が原則となります。疾病・ケガをした際の状況と保険の適用有無により個人個人で変わりますのでチャートを参考にして下さい。基本的な優先順位としては、損害賠償>労災保険>各種医療保険>介護保険>障害者総合支援法(補装具の場合)>生活保護となります。また、学校でのけがの場合など例外がありますので、ご不明な場合は医療機関または営業員にお問合せ下さい。

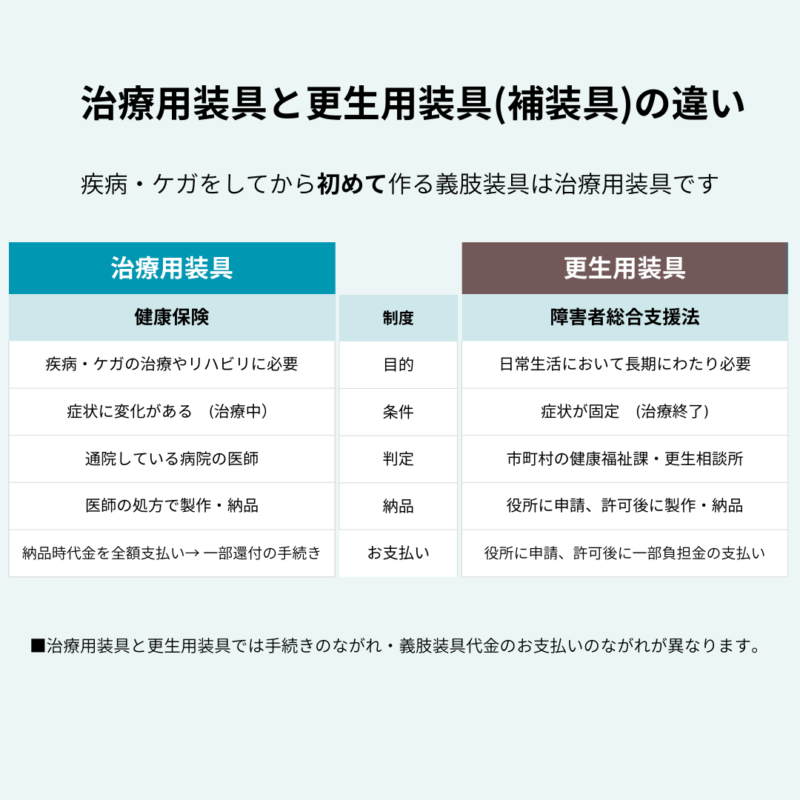

治療用装具と更生用装具の違い

疾病・ケガをおってから初めて作る義肢装具は治療用装具です。治療用装具とは治療を目的として製作される義肢装具、更生用装具とは治療が終わり症状が固定したあとに日常生活に必要な場合の義肢装具のことです。

義肢の場合、病状が固定する前の仮義足は治療用装具に含まれ、症状が固定したのちに製作する本義足は更生用装具となります。義肢装具を製作する際は、その目的や条件により納品までのながれも変わりますのでご注意下さい。

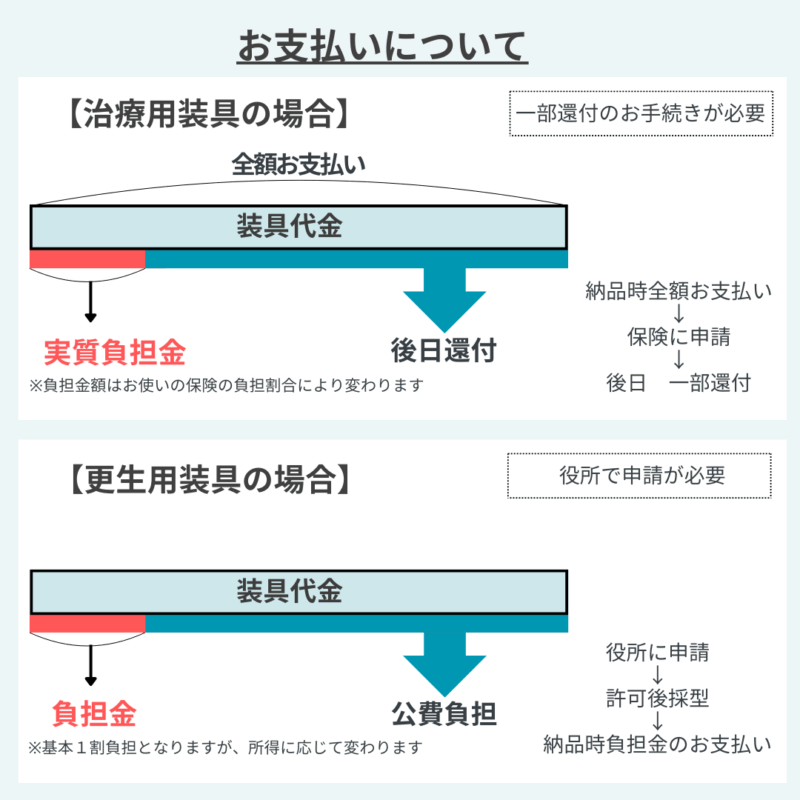

お支払いについて

治療用装具の場合、医師の処方に基づき義肢装具を製作し、納品時に義肢装具製作代金を一度弊社に全額お支払いいただきます。その後、加入している保険でお手続きをしていただき代金が一部払い戻される『償還払い』となります。実質負担金額はご加入されている保険の負担割合によって変わりますが、一般的には2~3割となります。

また、療養費が支給されるかどうかは各保険の判断で決定され、購入された装具によっては保険の適用にならない場合もあります。

更生用装具の場合、身体障害者手帳の取得が必要となります。お住まいの地域の役所にある障害福祉窓口にてお手続きの申請後、許可がおりてからの製作・納品となります。申請後から許可がおりるまで数週間から1か月程度かかることがあります。許可後、義肢装具代金の一部のみお支払いとなります。

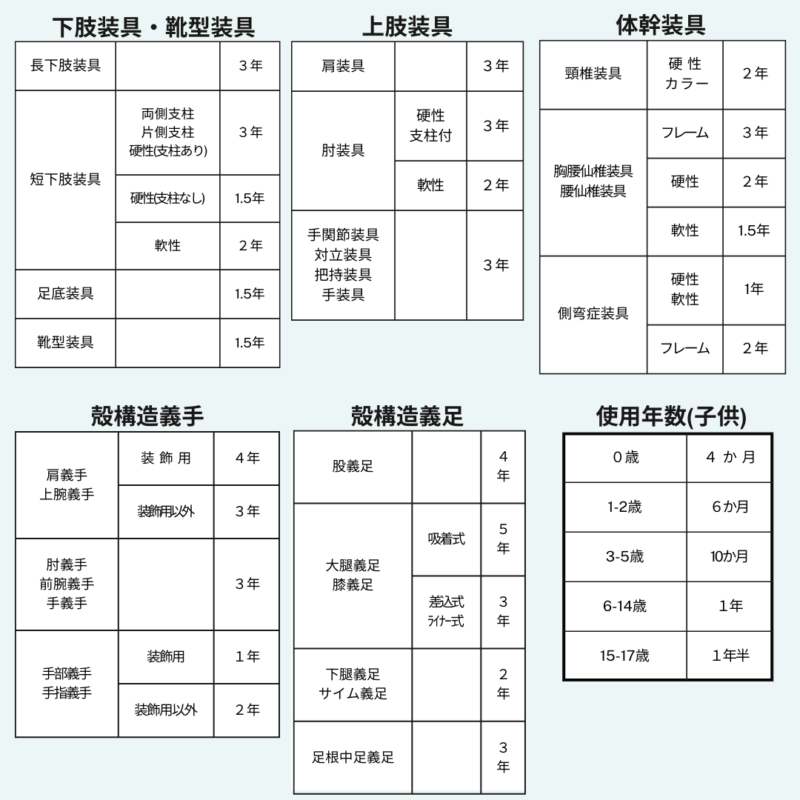

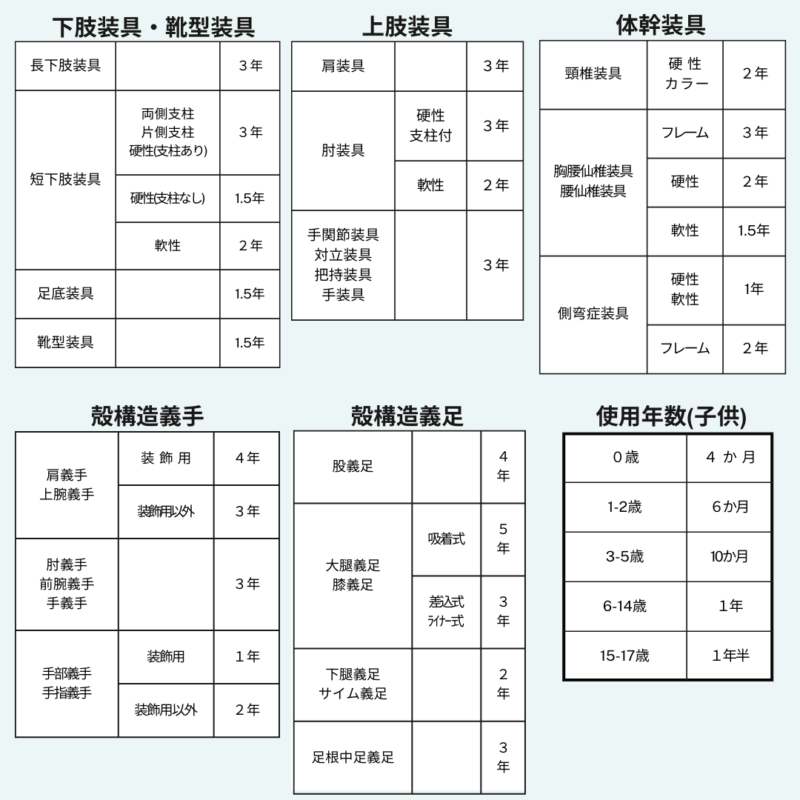

耐用年数について

耐用年数とは、通常の使用状態において修理不能となるまでの予想年数を示しています。使用する制度に関わらず義肢装具には耐用年数が決められており、製作する義肢装具によって異なりますがだいたい1.5年から3年です。 (図は耐用年数の一例です)

耐用年数を過ぎたあとに義肢装具が新たに必要な場合は制度を利用して同じ義肢装具を製作することができ、修理に関しても修理申請をすることができます。基本的に耐用年数が過ぎても装具を使用することはできますが、プラスチック製品や部品など気づかない間に劣化をしている恐れがありますので定期的にメンテナンスチェックをおすすめします。身体の状態が義肢装具製作時と変化している場合もありますので不具合を感じたら一度担当義肢装具士にお問い合わせください。

製作した義肢装具は、身体状況や使用頻度、保管環境など様々な状況により使用できる期間が個々で異なります。定められた耐用年数は『目安』ですので、使用期間に関わらず何かあればいつでもご相談下さい。

主な義肢装具の耐用年数の一例

主な義肢装具の耐用年数の一例

また、お子さんの場合は、年齢による成長の速度や使用環境等、児童の特殊性を考慮して使用年数が定められています。しかし、成長の速度は個々で異なるため、一概にこの使用年数内に当てはまるとは限りません。あくまで目安となりますので、使用年数に関わらず製作した義肢装具に不具合がある場合は担当義肢装具士までご相談下さい。